Cavaco Silva não vai visitar hoje o Bairro lisboeta que, ironicamente, foi chamado de Liberdade. Cavaco Silva não dá cavaco ao Bairro da Liberdade, mas eu aproveito para lhe dizer que, na Liberdade, há um homem, seu homónimo, ex-combatente do Ultramar, um homem tão doce como eu nunca vi, que me beijou a mão e se pôs de joelhos aos meus pés na esperança que eu lhe desse uma casa onde não tivesse que ter medo que as ratazanas lhe comessem as orelhas durante o sono, porque esta noite, Aníbal Barata dormiu num colchão que partilha com percevejos. Esse homem, senhor Presidente, na assoalhada com pouco mais de seis metros quadrados sem janela onde "vive", tem posters da Amália e també seus - são as personalidades que ele mais admira, e nem que fosse por isso, apenas por isso, o senhor deveria ir cumprimentá-lo e, já agora, se não fosse pedir muito, fazer um telefonema para que este homem deixasse de viver como um animal num esgoto (sei lá, qualquer buffet de luxo do Estado pagaria um quarto e assistência médica a Aníbal Barata).

Se Cavaco não põe um pé na Liberdade, eu levo-lhe uma rua da Liberdade até a si, faço visita virtual a um bairro que os meus olhos não estavam preparados para ver.

[Este trabalho foi publicado no PÚBLICO de 29 de Janeiro. Texto: Diana Ralha Fotos: Rui Gaudêncio]

À espera da Liberdade

A última favela de Lisboa. A primeira também. Enraízada nas costas de Monsanto e aos pés do Aqueduto das Águas Livres. Com vista para o Tejo e para toda Lisboa. Irónica escolha de palavras: um milhar de lisboetas vive em condições idênticas às da Revolução Industrial num bairro chamado Liberdade. Esperam-na há mais de 50 anos.

Um trabalho de Diana Ralha [texto] e Rui Gaudêncio [fotos]Há coisas que os olhos não estão preparados para ver.

Um milhar de pessoas a viver na companhia de ratos, percevejos, imundice, escombros e entulho. Imagens de Fátima e fotografias de Amália espalhadas pelas paredes, numa espécie de culto, de fé inabalável. Bibelôs, muitos, cisnes, cães, gatos, de vidro ou de porcelana, apinhados em uma, no máximo de duas assoalhadas com pouco mais de cinco metros quadrados.

Habitações que não são mais do que corredores, sem janelas, com as paredes pintadas de cores vivas e salpicadas de bolor. Divisões versáteis e minúsculas, que servem para tudo: para cozinhar, para comer e para dormir.

Sanitas ao lado do micro-ondas, a um canto da sala, aos pés da cama, atrás de um vão de escadas.Por vezes, não existem sequer. A substituí-las, há baldes de plástico no chão, que os seus donos mascaram de sanita, enfeitando-os com tampos de plástico. Depois de cheios despejam-se na rua, nas pias existentes nos pátios. Os lavatórios são um luxo.

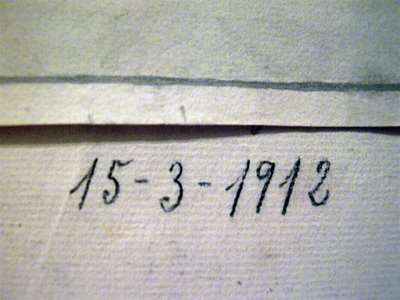

Um milhar de pessoas, adormece e acorda todos os dias nestas condições. Liberdade. Vivem num bairro chamado Liberdade. Moram assim desde sempre. A maioria há mais de meio século, mas ainda se encontram anciões que ali criaram raízes há 80 anos, quando o mais antigo e último dos mais precários bairro de Lisboa assentou arraiais e cresceu sem freios nas costas de Monsanto, na freguesia de Campolide. Nasceram, casaram, criaram filhos e os netos na Liberdade. São escravos dela.

Ensombrado pelo Aqueduto das Águas Livres, colado ao pacato e cobiçado Bairro da Serafina, com vista para o Tejo e com Monsanto a enquadrá-lo como uma moldura de vegetação luxuriante, o Bairro da Liberdade é “a última favela de Lisboa”. Quem o qualificou com estas palavras foi António Carmona Rodrigues, na altura candidato à presidência da Câmara Municipal de Lisboa. Não exagerou. Prometeu deitá-lo abaixo. Há coisas que os olhos não estão preparados para ver.

Quando se morre sai-se pela janela num saco

Quando se morre sai-se pela janela num saco

Pátio do Chafariz. Travessa Capela Velha. É apenas uma das ruas de um bairro onde toda a gente se conhece, ajuda e tem sempre as portas abertas, com as chaves na fechadura. Sem medos.

Por fora, lembra uma aldeia, há crianças e velhos nas ruas, cheiros vários, cortinas de renda de nylon e de xadrês colorido. Nada faz adivinhar em que condições vivem os moradores do Bairro da Liberdade.

armen Almeida, 40 anos de bairro e de vida, nunca saiu daquele pátio. Mudou da casa do pai para a do marido. Transportou os seus pertences para apenas duas portas ao lado. No seu T1, ao qual se acede por um corredor escuro e umas escadas a pique que teimam em ceder e pregar rasteiras, moram três pessoas. Tem água em casa porque fez as obras à sua conta. A sanita está ao lado do micro-ondas, numa cozinha improvisada em pouco mais de três metros quadrados.

Esta mulher de coração frágil, recém-operado, está inquieta. A sua sogra regressa do hospital amanhã, segunda-feira, com uma perna amputada. Carmen sabe que a idosa não mais irá sair do buraco a que ali se chama casa até ao dia em que fechar os olhos para sempre. Desabafa, enquanto desce um vão de quatro degraus com a largura de não mais de cinquenta centímetros: “Quando se morre aqui, sai-se num saco de plástico pela janela. Não se sai num caixão”.

Voltando aos vivos. Número da porta 71 A. Aníbal Barata, olhos verdes, muito doces, voz de candura infantil imputada à demência. Um quarto. Sem janela. Um cheiro que se entranha na roupa, na pele. A porta abre-se, não abre toda, só o suficiente para entrar um corpo de lado. Não abre o suficiente porque o quarto é exíguo, a porta bate numa cama onde se acumulam pilhas de lixo, tralhas diversas. Percevejos.

Lá dentro, como um animal e rodeado deles, sobretudo de ratos, vive, desde 1965, um ex-combatente da guerra colonial. Serviu em Angola. Está reformado por invalidez. Enlouqueceu. Está entregue à bondade dos vizinhos e da irmã, que mora uma ou duas portas à frente. Aníbal Barata gosta de Amália, há fotografias e cartazes da fadista na orgia de parafernálias várias que colecciona no seu quarto: “Quem não gosta de Amália não é português”, diz. Gosta de Cavaco Silva também – está um exemplar da revista “Homem”, em grande destaque, aos pés da sua cama. Quase não se vê parede. Aníbal pendura espelhos, posters, demasiada informação para a retina. Ao centro, uma imagem do sagrado coração de Jesus diz, em letras garrafais: “É preciso orar”.

Dez passos à frente. Fim de um pátio do bairro da Liberdade, onde crianças brincam com cães de raça (um pittbul, um caniche, um yorkshire terrier e um lulu da Pomerânia) e pardais chilreiam nas gaiolas pregadas às fachadas das casas. É um pátio cheio de flores e de couves, plantadas por Eva Duarte e que, afiança, já renderam duas sopas este ano.

No fim do pequeno pátio, numa habitação prestes a desmoronar-se, sem telhado, sem reboco nas paredes, apenas tijolos unidos com cimento, mora Francisco Sousa. Aos 49 anos está desempregado e sem direito à prestação social do rendimento mínimo garantido. Este homem, de enormes unhas e gengivas pueris, não tem como se proteger do frio e da chuva. Não tem casa de banho ou cozinha. Sobrevive de biscates e da ajuda dos vizinhos.

Grafitti para esconder o bolor

Os moradores abrem, sem vergonha, as portas das suas casas. É assim em todo o bairro. O asseio é a norma. Ana Isabel mora na Liberdade há apenas três anos com o marido. São ambos muito jovens, já têm um filho com três anos, que dorme num colchão encostado à cama dos pais. São os vizinhos da frente de Francisco e recuperaram a braços uma barraca idêntica à sua. Lutam contra a humidade. Escondem-na, no quarto, com cortinas de renda, com cachecóis de clubes de futebol e posters de ídolos musicais. A humidade não se vê, mas sente-se, entranha-se nos ossos. Na sala, com pouco mais de quatro metros quadrados, desistiram, é uma luta inglória, optaram por um tromp l’oeil, camuflaram o bolor das paredes com um grafitti.

O cenário repete-se naquele pátio, em todo o bairro.

Existe

uma tentação forte de verificar, à cautela, na agenda em que ano se está. 2006,1906? Oito pessoas a morar numa habitação que tem um quarto esconso enfiado no sótão, uma sala que também é cozinha, e uma divisão sem janelas, com cerca de cinco metros quadrados, onde dormem quatro pessoas de noite. Um filho de 21 anos, e um neto pequeno a dormir ao lado dos pais e avós.

Um quarto e uma sala. Mínimos. Não há cozinha, nem casa de banho. José Cardoso, setenta anos de boa figura, sobretudo de bom corte e boa fazenda, viveu sempre sozinho. Na companhia de imagens de Fátima e bibelôs do Benfica. “É só miséria”, desabafa, mas volta atrás, quase com vergonha do sacrilégio que a sua boca acabou de reproduzir: “Posso-me dar por contente. Há pessoas aqui no Bairro a viverem trinta vezes pior.”

qui é tudo boa gente

Todos gostam de viver no Bairro da Liberdade. Garantem que não há desacatos, insegurança, admitindo, porém, existir algum tráfico e consumo de droga no bairro. Não se encontra ninguém, que algum dia, em meio século de vida, tenha sido assaltado no bairro.

A noite cai, a ponte 25 de Abril e o aqueduto iluminados compõem um cenário de beleza invejável e, lá em baixo, no Eixo Norte-Sul e na Avenida de Ceuta, os carros seguem em fila indiana sem supor que, ali tão perto ,há um vórtice temporal que faz recuar tempo até ao início da revolução industrial.

Quase todos querem permanecer encostados a Monsanto e ao Aqueduto das Águas Livres, com vista para toda a cidade. Sonham há décadas viver com um pouco de dignidade, mais como pessoas e menos como animais. Muitos perderam já a esperança e também a conta das vezes em que abriram as portas das suas casas, sem vergonha, ou escondendo-a o melhor que sabem, e escutaram as promessas eleitorais, nunca cumpridas, de uma vida melhor.

Mas ainda há quem acredite. A anciã Hermínia Tasso, octogenária, tantos anos de vida como de bairro, sabe que já não vai ver o dia em que a liberdade vai chegar: “Já não vou ver. Mas fico contente por saber que vão ajudar quem precisa. As pessoas merecem, são todos boa gente, acodem-se uns aos outros”.

Com apenas dez anos, Sara Ramos, muitas sardas no nariz, acalenta este sonho: “Tenho muita gente com quem brincar, tenho tanta gente para conhecer aqui no Bairro. Só precisamos de casas melhores. Moramos em buraquinhos que até dão para viver, mas gostava mesmo era de ter um quarto só para mim”, desabafa, entre suspiros e um sorriso envergonhado, à porta de uma das muitas mercearias do bairro para onde vai brincar depois de chegar da escola.